Scroll media sosial hari ini, dan Anda akan menemukan pola yang semakin konsisten: video tanpa editing rumit, visual seadanya, caption singkat, bahkan terlihat “asal”. Fenomena ini dikenal sebagai low effort content konten yang dibuat dengan usaha minimal, tanpa produksi kompleks, dan sering kali tampak spontan.

Pertanyaannya, apakah tren ini menandakan kemunduran kualitas konten? Atau justru mencerminkan perubahan cara audiens mengonsumsi informasi?

Apa Itu Low Effort Content?

Low effort content bukan berarti konten tanpa nilai. Istilah ini merujuk pada konten yang tidak mengandalkan produksi tinggi, seperti sinematografi kompleks, desain visual berat, atau skrip panjang. Bentuknya bisa berupa:

-

Video satu take tanpa editing

-

Foto ponsel tanpa filter

-

Teks singkat dengan bahasa sehari-hari

-

Reaksi spontan atau opini cepat

Di platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan X (Twitter), jenis konten ini justru sering mendapatkan engagement tinggi.

Baca Juga: Konten Sensasi vs Konten Edukatif: Mana yang Lebih Baik untuk Personal Branding?

Mengapa Low Effort Content Justru Melejit?

1. Perubahan perilaku audiens

Menurut laporan dari Reuters Institute, audiens digital kini lebih menyukai konten cepat, ringkas, dan terasa personal. Atensi semakin pendek, sehingga pesan yang langsung ke inti lebih mudah diterima.

2. Kejenuhan terhadap konten “terlalu sempurna”

Audiens mulai lelah dengan konten yang terlihat terlalu dipoles. Low effort content menghadirkan kesan jujur dan apa adanya. Inilah yang membuatnya terasa lebih manusiawi dan relatable.

3. Algoritma tidak memprioritaskan estetika

Platform sosial tidak menilai konten dari kualitas visual semata, melainkan dari interaksi. Selama konten memicu watch time, komentar, dan share, algoritma akan tetap mendistribusikannya terlepas dari seberapa “niat” produksinya.

Malas atau Strategis?

Label “malas” sering muncul karena low effort content tampak bertolak belakang dengan standar kreatif lama. Namun, riset dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa efektivitas konten digital lebih ditentukan oleh relevansi pesan dibandingkan tingkat produksi.

Dengan kata lain, low effort content bukan soal usaha minimal, tetapi optimasi usaha. Kreator dan brand memilih fokus pada ide, timing, dan konteks bukan sekadar visual.

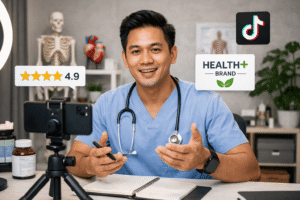

Dampaknya bagi Brand dan Media

Bagi brand, tren ini mematahkan asumsi bahwa konten harus selalu mahal. Banyak perusahaan mulai mengadopsi gaya low effort untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens, terutama Gen Z.

Media nasional pun mulai bereksperimen. Kompas dan Katadata misalnya, memanfaatkan format singkat di media sosial untuk menjangkau audiens baru tanpa mengorbankan kredibilitas isi.

Namun, risiko tetap ada. Tanpa arah editorial yang jelas, low effort content bisa kehilangan konteks, akurasi, dan konsistensi brand voice.

Kapan Low Effort Content Relevan?

Low effort content paling efektif ketika:

-

Pesan ingin disampaikan cepat

-

Tujuan utamanya engagement, bukan edukasi mendalam

-

Audiens mencari kedekatan, bukan otoritas formal

Sebaliknya, untuk konten edukatif, investigatif, atau branding jangka panjang, pendekatan high effort tetap memiliki tempatnya sendiri.

Baca Juga: 7 Pattern Konten Viral yang Bukan Sekedar Trending: Dari Views ke Konversi Nyata

Kesimpulan

Tren low effort content bukan soal malas atau tidaknya kreator. Ini mengacu pada respons terhadap perubahan perilaku audiens, logika algoritma, dan dinamika atensi digital. Ketika relevansi, kejujuran, dan kecepatan menjadi mata uang utama, konten sederhana justru bisa menjadi yang paling efektif.

Bukan tentang seberapa besar usaha terlihat, tetapi seberapa tepat pesan sampai.